亲,以车会友,扩大圈子。注册一下吧?

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?免费注册

×

(几张照片是手机拍的旧照,相机中的还没整理。)

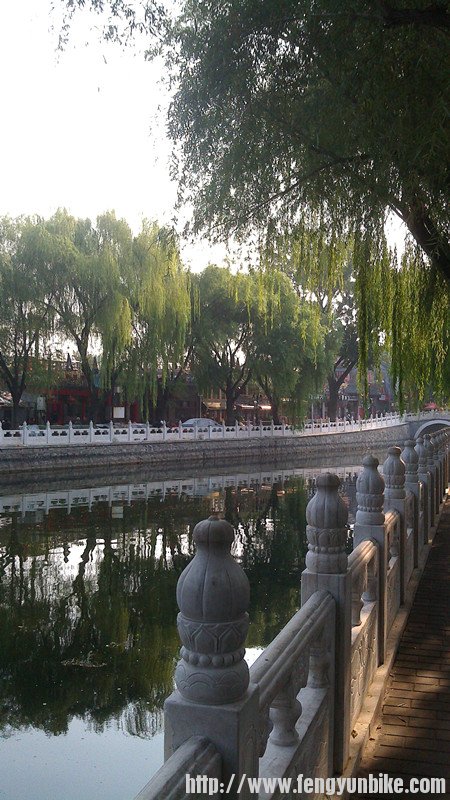

骑行京杭大运河(之二):从白浮泉到瓮山泊 中华大地上,有两项最杰出的人工工程。一撇是万里长城,从塞外辽东伸向西北的大漠戈壁;一捺是京杭大运河,从铁马秋风塞北到杏花春雨江南;它们的交汇成人字,交汇点就在北京昌平。龙山离南口,也就二十公里吧。一是天下第一雄关——居庸关;一是大运河北起点白浮泉。这一撇一捺,不夸张地说,改变了中国。 它们一个傲然矗立,一个悄然流淌;一个横贯东西,一个牵引南北;一个伴着铁马金戈,一个浸于桨声灯影;一个静态的阳刚,一个动感的阴柔。比拟于人,它们应该是一对夫妻。一个冷峻,一个灿烂;一个征伐,一个孕育。相伴而生,千年厮守,在它们的结合中,诞生了一个又一个强大的王朝。 2013,中国大运河申遗关键之年。当年上书大运申遗的大运三老中,罗哲文已于去年5月初去世。今年,且从白浮泉开始,22天骑行到拱宸桥,铁马双轮,千里走单车。明年,再向西北行,远望长城,重走丝绸之路。 驱车百里,寻找白浮泉。一路遥想着。大运河到底意味着什么? 专家们说,和万里长城、坎儿井并称为中国古代三大工程,闻名于全世界,是祖先留给中华民族的珍贵物质和精神财富,是活着的、流动的重要人类遗产。大运河以其深厚的历史文化内涵,被誉为“古代文化长廊”、“古代科技库”、“名胜博物馆”、“民俗陈列室”,其历史遗存是研究中国古代政治、经济、文化、社会等方面的绝好实物资料,是中国悠久历史文明的最好见证。然后也有不同声音,它是不是阻止或延缓了中华民族走向大海? 骑车沿八达岭高速辅路到白浮桥边,开始问路白浮泉。黑车司机说,早就没水几十年了,沿河向东,现在那地是龙山度假村。下桥后就是京密引水渠。几百年后修的这条引水渠还在走着当年的路线,个别地段小有偏差。 一路向东,终于见到这座山——龙山。此处位于昌平城东南七里,也称神山,又叫凤凰山。山不在高,查了下等高线,最高也就是200米。本是籍籍无名,只因在1291年遇到郭守敬,这山与泉便 写进北京史。北大学者侯仁之认为:“与历史上之北京城息息相关者,首推白浮泉。”当时的大背景是,元朝定都此地,大都对水的依赖,无论是运粮还是生活,都要数倍于金中都。能否找到水,关乎城市的兴衰。水利工程学家郭守敬出场了,当时的职务是都水监。 很难想象,七百多年前,当郭守敬来到此地的感受。想必是欣喜异常,《元史》《郭守敬传》载在给忽必烈的上书中,他写道:“大都运粮河,不用一亩泉旧源。别引北山白浮泉水,西折而南,经瓮山泊,自西水门入城,环汇于积水潭,复东折而南,出南水门,合入旧运粮河。” 忽必烈看来也是同样心情,“帝览奏喜曰:当速行之。”果然速行,一年多就建好了。郭守敬详勘测了地势之后,设计了一条长达三十公里的河渠,引导白浮泉水,先向西流(如果直接向南则将汇入清河沙河,断然不可能流进北京城内),沿西北山麓,汇合山泉,经望儿山(今百望山)入瓮山泊(今昆明湖。)这一条渠道,就是著名的“白浮偃”。它的遗迹现在还隐约可以寻见。出瓮山泊后向流东南,经长河(如今昆玉河)经万寿寺、紫竹院、高粱河、动物园一线注入积水潭。 白浮泉又名龙泉,建有水池,将水围起,流水出处有青石雕刻的九个龙头,取名九龙池。水自龙口喷出,有“九龙戏水”之称。都龙王庙位于龙山之巅,明洪武年间建,明清时是著名的祈雨之所,香火鼎盛。庙坐北朝南,由照壁、山门、钟鼓楼、正殿及配殿等建筑组成。院内明、清碑刻5通,是研究当时民俗风情的重要实物资料。20世纪50年代,水慢慢减少,到了70年代水就基本没有了,已成为一潭死水。 因念其历史价值,有关单位集资兴工,由北京市古代建筑研究所规划设计,修缮都龙王庙一如旧制,并整修九龙池,再现龙口喷水景观。既恢复其园林景色,更有利于遗址保护。北京市政协委员、北京市水利规划设计研究院副院长建议,借2014年南水北调进京契机,恢复有着北京“母亲泉”之称的白浮泉。 “白浮泉是北京水文化的标志,如果景观恢复再现,可以让后人更多地了解人类行为对自然生态产生的影响,教育意义重大。 水往低处流,郭守敬沿着山脊找到一条最佳路线,但从整个通惠河的地势来看,河床的坡度很大,非采取其他技术无法通航。郭守敬很有办法,他设置了水闸和斗门,保证了船舶的顺利通行。 “运粮河每十里置一闸,比至通州,凡为闸七。距闸里许上重置斗门,互为提阏,以过舟止水。”这实际上就是现在的船闸,水闸和斗门的关闭或打开,就调节了运河各段的蓄水量,控制了水位的高低,使船舶可以顺畅地通过。要知道那在十三世纪,比西方早了两三百年。 此河建成,从白浮泉引水处到通话高丽庄入白河(今北运河)起,当时实测总长一百六十四里又一百四十步。1292年,河道告成。粮船从此可从通州直入积水潭。还是《元史》《郭守敬传》载:“至元三十年,帝还自上都,过积水潭,见舢舻蔽水,大悦,名曰通惠河。” 舢舻蔽水,就是说船舶拥挤,以至水面都被遮住,几乎看不见,那是怎样一番景象?今天的我无论如何也想象不出来那是怎样壮观一幕,那是怎样壮阔的大泽? 但通惠河自建成起,并不能一劳永逸,不象江南,有丰沛的雨水补充。这一段引水渠道与西山大致平行,雨季山洪暴发,引水渠常常被毁。《元史》河渠卷多次记载堤堰被毁,水源不足。到明时白浮已断流,除自然原因外,也与修建明陵有关。所谓“白浮泉水,往西逆流,经过祖宗山陵,恐于地理不宜。”加之,明朝扩建北京城,把运河一段圈入皇城内,不可能再行船。这段通惠河的起点逐渐移到了外城的东南角,即东便门角楼,始称大通桥。上游来水减少,通州到大都的船运也慢慢败落。终明一代,多次试图疏浚通惠河,却屡次失败。 从白浮泉往西,沿着今天的京密引水渠,一路也是断断续续,一会地上,一会地下。过了阳坊,就可以直通颐和园。 又入颐和园。居京二十余载,进出这里十次总有吧。平常人耳熟能详的是那艘开不走的石舫,像一个冷笑话。挪用了海军军费,本应买的战舰变成老佛爷赏景的道具船。于是,甲午1894的战败已是必然。 颐和园十七孔桥以西,比起东边,难得几分清静。时节已是五月,今年春天来得有点晚,甚至是才去冬装便上短袖,直接省去了一个季节。桃花已落,荷花尚早。在西湖边独坐,遥想着这大湖的千年。 乾隆前,万寿山称瓮山,传说当年在山麓曾挖出一石瓮,故称。山前湖泊就称为瓮山泊。又因地处京西北,也称西湖。 在元时,西湖也就是如今的三分之一,郭守敬只是把它做为天然调水地。当时著名的元丞相耶律楚材就埋于此,现在湖东仍有其祠。明时有人来凭吊时写道:迢递荒山下,披榛拜古祠。想来已是荒凉之地,但颇有田园风光。《宛署杂记》中有“西湖十余里,荷蔳菱芡与沙禽水鸟出没隐映于天光云影中,实佳景也。”明朝中叶宰相李东阳在《游西山记》中则写道:“西湖方十余里,有山趾其涯,曰瓮山。其寺曰圆静寺,左田右湖,近山之境,于是始胜。” 据考证,圆静寺遗址在如今的排云殿附近,当时寺前一直向南有一道大堤,以西是湖,以东是水田。 直到清代乾隆年间,重新整理西山水源,拦蓄玉泉山诸泉,把碧云寺、卧佛寺附近泉水经石槽导引入湖,大堤拆掉,湖面向东拓展。堤上龙王庙则成为湖中一岛,东岸则建起十七孔桥。至此,扩建瓮山泊水面两倍以上,改名昆明湖,不仅成为京西佳景,亦成为北京最早的水库,调节水量,并开闸向长河供水,改善了城市的需求。

该贴已经同步到 步轮客的微博 该贴已经同步到 步轮客的微博 |